La prothèse de disque dans le traitement des lombalgies chroniques

Yves LECOMTE, Chirurgien orthopédiste, Clinique de l’Espérance - Montegnée ( CHC - Liège )

Parmi les nombreuses causes de lombalgies (inflammatoires, viscérales, infectieuses, tumorales et traumatiques), les lombalgies d'origine mécanique représentent la cause de loin la plus fréquente.

Ces lombalgies chroniques d'origine mécanique représentent à elles seules un coût économique qui pourrait avoisiner les 2 % du produit national brut dans les pays développés.(1)

Elles représentent également pratiquement 10 % des absences pour maladies de longue durée supérieures à 28 jours recensées parmi les travailleurs belges.(2)

Ces lombalgies mécaniques trouvent leur origine (dans 85 % des cas) dans la dégradation progressive du disque intervertébral, la discopathie dégénérative.

Cette discopathie dégénérative entraîne progressivement une perte de hauteur discale avec pincement et étalement discal progressif, survenue de micro-fissures et d'une déshydratation discale responsable d'une perte des propriétés mécaniques du disque intervertébral assurant normalement la stabilité et la mobilité intervertébrale.

Les modifications histobiochimiques au niveau de la matrice discale avec notamment production d'activités enzymatiques (collagénases) et de médiateurs de l'inflammation (cytokine, prostaglandine) et dans certains cas du nerve growth factor ( NGF) initiant la néo-prolifération de fibres nerveuses sensitives nociceptives à l'intérieur de l'annulus du disque dégénéré (3,4), vont être à l'origine d’influx nociceptifs cheminant via les rameaux communicants des nerf sinu-vertébraux de Luschka. (5,6,7)

En cas d'insuffisance ou d'échec des traitements médicaux conservateurs (médications antalgiques et myorelaxantes, anti-inflammatoires, contentions lombaires, techniques de rééducation fonctionnelle : kinésithérapie, ostéopathie, école du dos,... et diverses infiltrations vertébrales : péridurales, articulaires postérieures, foraminales,...) et devant la survenue de crises douloureuses de plus en plus fréquentes et invalidantes, le patient lombalgique chronique va s'adresser au traitement chirurgical.

Classiquement celui-ci consiste en la réalisation d'une arthrodèse vertébrale qui peut connaître diverses modalités techniques (postéro-latérale ou par cages intersomatiques postérieures :PLIF, TLIF ou antérieures : ALIF, XLIF, OLIF) et dont le principe est de supprimer la mobilité intervertébrale.

Malheureusement, ces arthrodèses ne donnent pas toujours des résultats à la hauteur des moyens mis en œuvre.

Une alternative chirurgicale existe cependant, qui a le grand mérite de garder la mobilité intervertébrale : la prothèse de disque lombaire.

Historique de la prothèse de disque lombaire

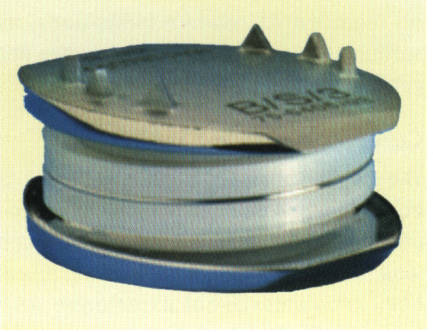

Si le concept de prothèse de disque a été initialement décrit par Fernstrm en 1966 (8), c'est la chirurgienne allemande Karin Buttner-Janz qui développa la première prothèse discale à l'hôpital de la Charité à Berlin en 1984.(9) (photo 1)

En France, le Dr Thierry Marnay développa la prothèse Prodisc en 1987.

Après les publications des premières études cliniques de quelques centres européens de référence (10,11,12), les prothèses ont connu dès 2000 une diffusion beaucoup plus large à la fois en Europe et aux États-Unis (acceptation par la FDA en 2005) (13).

En Belgique, les premières implantations de prothèses discales ont eu lieu fin 2001, début 2002.

Plus récemment, le remboursement sous conditions de l'implant prothèse de disque lombaire a été autorisé par l'INAMI depuis le 01/04/2009 (arrêté royal du 16/02/2009 paru au moniteur belge le 27/02/2009 édition 217097), le formulaire de notification d’implant discal est à envoyer au médecin-conseil du patient avant l'intervention chirurgicale ( L-form-l-01) (14)

Indications de la prothèse de disque lombaire

Le remplacement discal par prothèse de disque (Photo 2) va, à l'instar de ce qui se fait pour d'autres articulations usées par l'arthrose et qui sont traitées chirurgicalement par une prothèse articulaire (hanche : PTH, genou : PTG), être indiqué chez les patients lombalgiques chroniques résistants aux traitements médicaux conservateurs bien suivis depuis plus de 6 mois, d'un âge moyen entre 18 et 65 ans, ayant une bonne qualité osseuse et qui présentent une discopathie dégénérative moyennement à très évoluée, s'accompagnant d'une diminution de hauteur discale, éventuellement associée à un débord ou protrusion discale non conflictuel ( discopathie dégénérative modérée jusqu'au stade de la discarthrose évoluée) sur 1 voire 2 ou 3 niveaux.

Le syndrome post-discectomie (persistance ou recrudescence de lombosciatalgies après cure de hernie discale) constitue également une très bonne indication à la mise en place d'une prothèse de disque ( y compris en présence de fibrose péridurale) de même que le syndrome de disque charnière (décompensation mécanique d’un disque adjacent à une arthrodèse vertébrale).

Il existe bien entendu des contre-indications, notamment sur le plan général : l'ostéoporose est une contre-indication formelle de même que la surcharge pondérale pour les difficultés techniques qu'elle pourrait engendrer. Les autres pathologies lombaires sont également des contre-indications à la mise en place d’une prothèse de disque (tumeurs, fractures, infections, affections rhumatismales, canal lombaire étroit, hernie discale avec atteinte radiculaire, spondylolyse et spondylolisthésis isthmique).

Les avantages de la prothèse discale sont multiples

D'une part elle va enlever le disque intervertébral qui se trouve à l'origine de la douleur discogénique. Elle va surtout permettre la restauration de l'anatomie et de la physiologie vertébrale avec notamment restauration de la hauteur discale et restauration de la stabilité segmentaire tout en préservant la mobilité vertébrale.

Elle permet d'autre part une réhabilitation post-opératoire très rapide avec reprise d'activités après 2 à 3 semaines et reprise des sports après 6 semaines. La reprise d'activités professionnelles y compris les activités contraignantes pour la colonne lombaire est possible dès le 2ème mois post-opératoire.

Technique chirurgicale

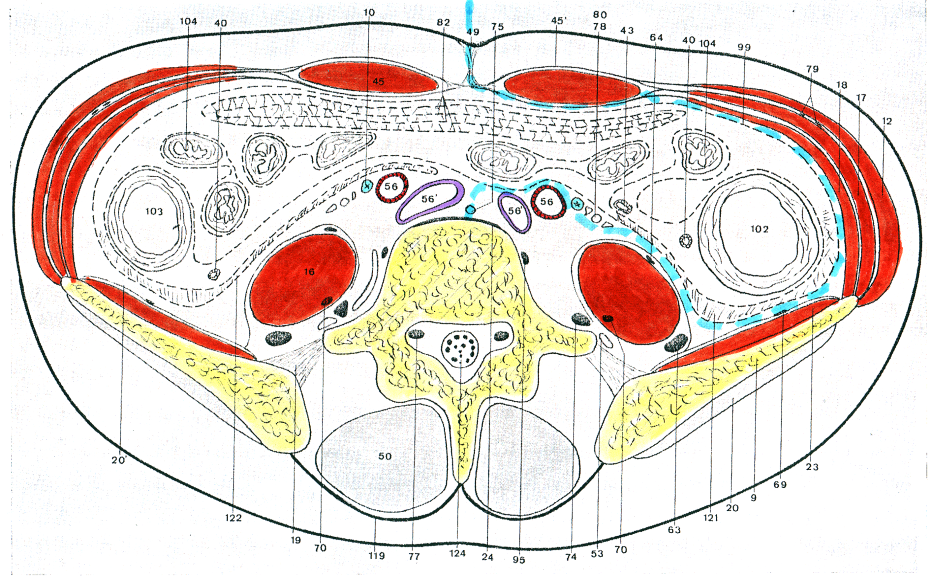

La technique chirurgicale fait appel à un mini abord antérieur médian extra-péritonéal.

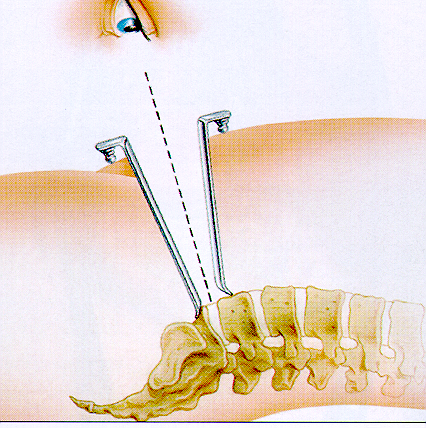

L'abord de la face antérieure de la colonne se fait essentiellement en décollant les plans de glissement entre la paroi musculaire d'une part et d'autre part le sac péritonéal qui est progressivement refoulé de l'autre côté de la ligne médiane pour aborder la face antérieure du plan vertébral.(photo 3 - 3bis)

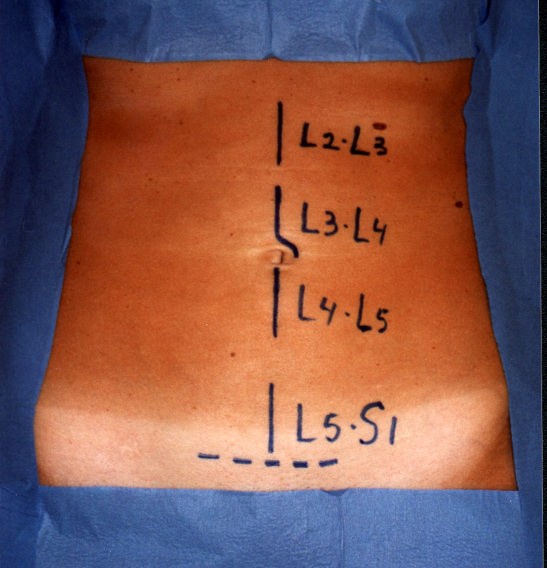

L'incision est réalisée au niveau de la projection cutanée du disque à opérer. (photo 4)

Habituellement pour les disques L5-S1, l'abord extra-péritonéal se fait par le côté droit sous la bifurcation iliaque.

Pour les disques L4-L5 et plus haut, l'abord extra-péritonéal se fera du côté gauche au-dessus de la bifurcation iliaque.

A noter que la difficulté de cette intervention réside essentiellement dans la présence des gros vaisseaux situés devant la colonne lombaire (recommandation de pouvoir disposer d'un confrère vasculaire en cas de blessures des vaisseaux prévertébraux).

Après avoir dégagé la face antérieure du disque intervertébral, on réalise une exérèse subtotale du disque jusqu'au ligament vertébral commun postérieur qui est laissé en place.

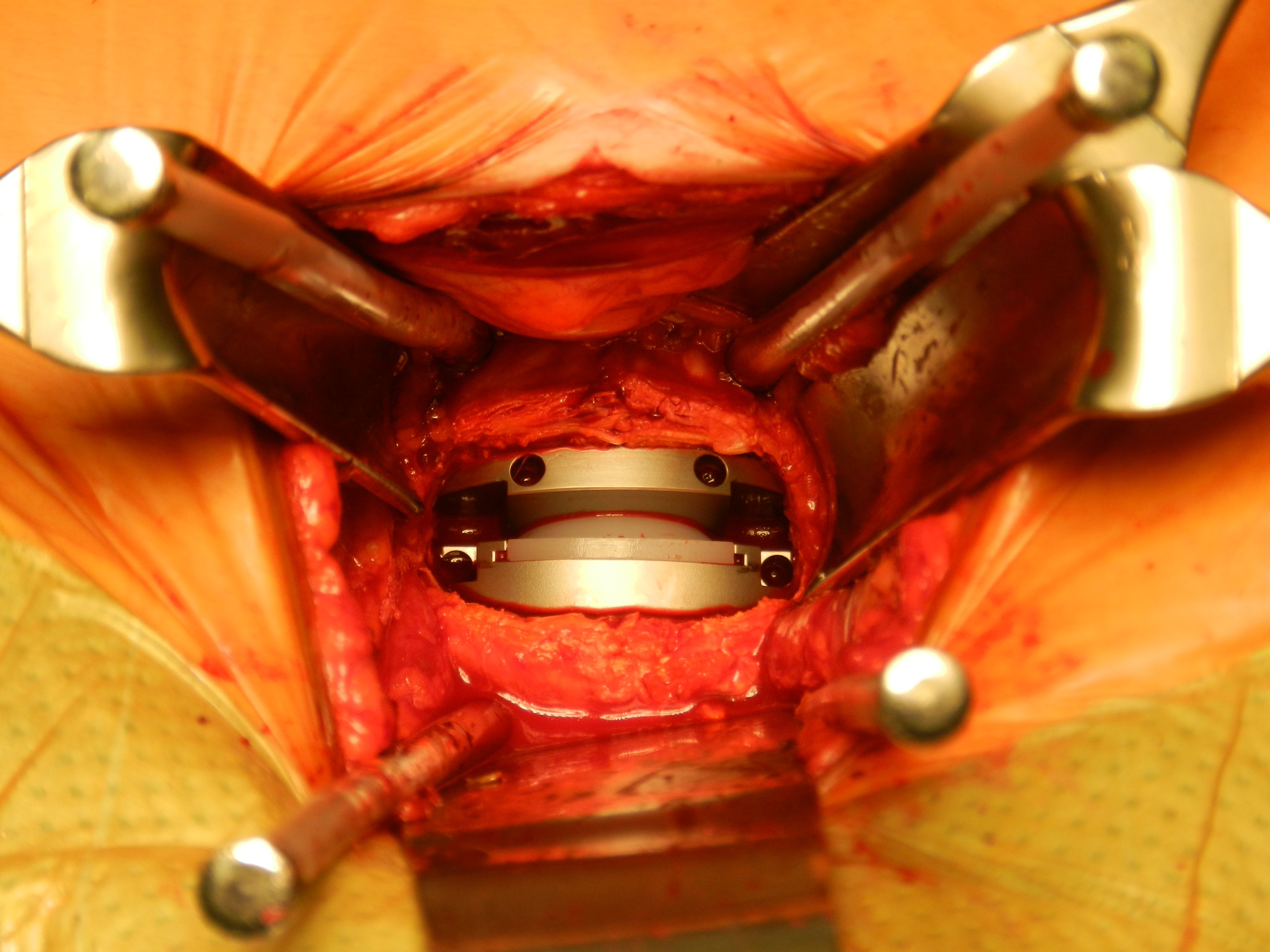

Après avivement des plateaux vertébraux et avec l'ancillaire propre à chaque type de prothèse, on réalise l'implantation de la prothèse discale après restauration d'une hauteur discale satisfaisante. (photo 5)

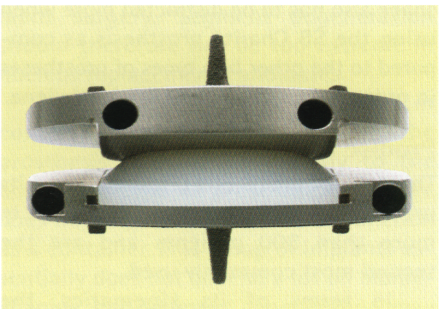

Les prothèses discales les plus utilisées sont des prothèses non cimentées recouvertes d'un interface microporeux ostéo-inducteur permettant une fixation biologique de l'implant après un délai d’environ 6 semaines.

Elles sont habituellement composées de deux plateaux métalliques en contact avec les plateaux vertébraux et séparés d'un interface mobile soit noyau de polyéthylène (Ex : prothèse Prodisc) (photo 6) soit composant visco-élastique. ( Ex : prothèse M6) (photo 7 ).

Les suites opératoires sont relativement simples avec lever du patient le lendemain de l'intervention avec marche et mobilisation vertébrale immédiate, retour du patient au 3ème jour post-opératoire avec récupération d’une autonomie personnelle en 2 à 3 semaines.

Complications

Des complications per et post-opératoires peuvent survenir ; elles sont liées soit à la voie d'abord antérieure (hématome rétropéritonéaux et hématome de paroi, lésions des vaisseaux prévertébraux, éjaculation rétrograde par atteinte du plexus hypogastrique supérieur ( 2 à 3 %)) soit liées à la implantation prothétique elle-même (sciatique d'étirement transitoire, sciatique sur fragment osseux expulsé, ou de nature mécanique, impaction de la prothèse dans les plateaux vertébraux, migration partielle ou totale de la prothèse).Le taux de complication moyen relevé dans une méta-analyse est de 5,8% (15)

Le taux d'infection reste très bas ( 0,15 %.)

Expérience clinique personnelle

Après avoir réalisé la première implantation de prothèse Prodisc en Belgique francophone en janvier 2002 et devant l'excellence des premiers résultats, ce concept a été de plus en plus utilisé dans notre service (500ème intervention en décembre 2014).

Résultats

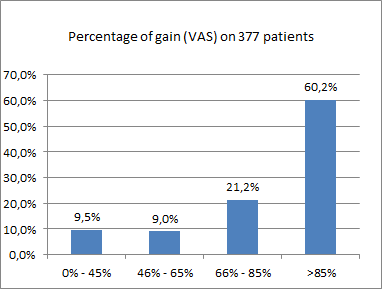

Les différentes séries publiées (16,17,18,19,20,21) montrent constamment des taux de bons résultats supérieurs à 80 %.

Certaines études comparatives « prothèse versus arthrodèse » montrent une légère supériorité de la prothèse par rapport à l'arthrodèse (15,22,23,24)

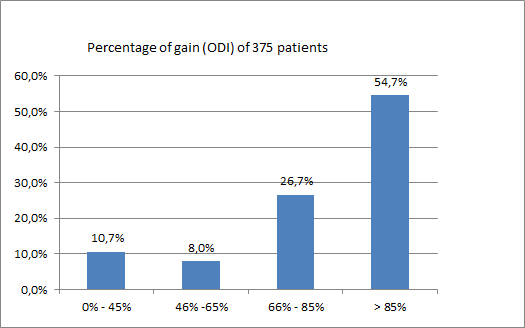

Dans notre propre expérience, les 416 patients revus à plus d’un an de recul, montrent 81 % de bons et très bons résultats ( > 65 % d’amélioration fonctionnelle et sur la douleur). ( tableau 1 et 2)

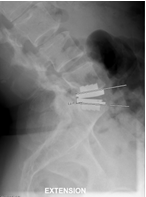

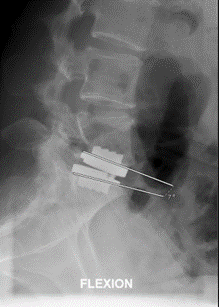

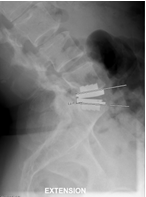

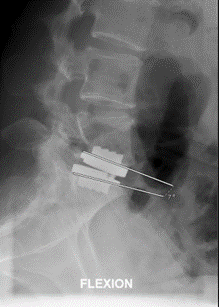

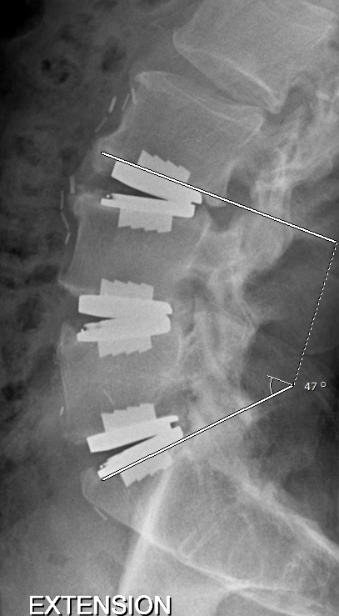

Les patients avec un recul de 10 ans et plus montrent la persistance d’un mobilité intra-prothétique très satisfaisante ( clichés RX dynamiques) et l’absence de signe d’usure de l’implant ou de réaction inappropriée de l’os adjacent.

Exemples cliniques

1 . Première patiente de 37 ans opérée en janvier 2002. Après 13 ans de recul, les clichés RX dynamiques montrent la persistance d’une bonne mobilité intraprothétique ( 14°) et l’absence de dégradation osseuse adjacente. ( pas de signe de débris d’usure)

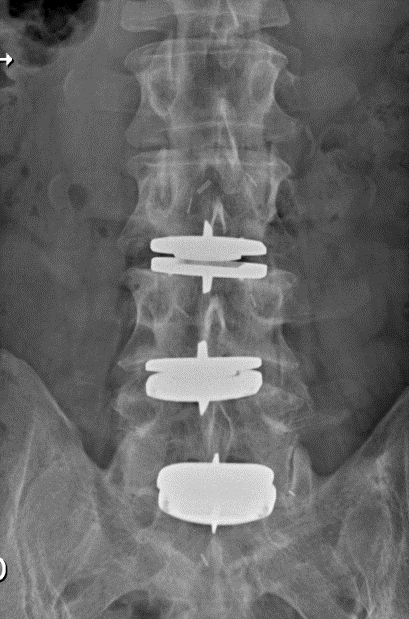

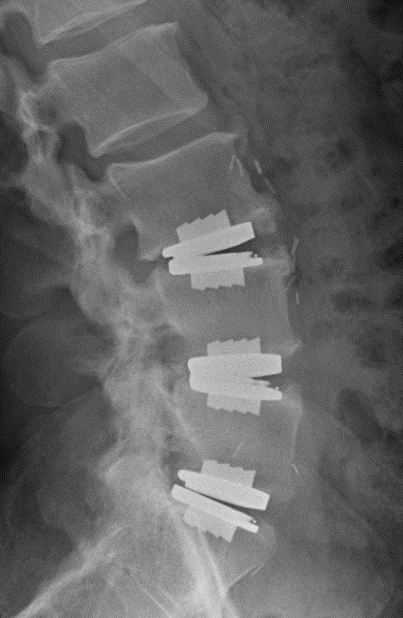

2. Patient de 43 ans, avec discopathie arthrosique des 3 derniers disques, ayant eu 140 j d’incapacité l’année précédant la chirurgie. Mise en place de 3 prothèses Prodisc-L. Reprise d’activité professionnelle et sportive intensive sans limitation depuis 7 ans

IRM préop

RX postop

RX postop

Clichés

dynamiques à 7 ans : mobilité de 37°

Conclusion

Malgré ses 30 ans d’âge, le concept de prothèse de disque reste encore actuellement largement méconnu. Elle constitue néanmoins une alternative très intéressante à l’arthrodèse vertébrale, car elle permet la restauration rapide et efficace d’une fonction vertébrale optimale en préservant la mobilité intervertébrale Les différentes séries publiées confirment son efficacité et sa fiabilité. Elle est indiquée chez les patients lombosciatalgiques chroniques relativement jeunes (bonne qualité osseuse) qui résistent aux traitements médicaux conservateurs qui présentent une dégradation mécaniques avérée d’un ou plusieurs disques lombaires ( discopathie dégénérative avec perte de hauteur discale), elle est également indiquée dans les syndromes post-discectomie. Ce concept chirurgical justifie cependant un recrutement sélectif des patients et nécessite un suivi rigoureux et à long terme ( > 15, 20 ans) pour dépister la survenue d’éventuels effets délétères au niveau de l’implant et de l’os adjacent.

Résumé :

Les lombalgies chroniques d’origine mécanique, liées à la dégradation progressive du disque intervertébral représentent une cause importante d’incapacité et d’invalidité. En cas d’échecs des traitements conservateurs, on propose au patient une prise en charge chirurgicale. A côté de l’arthrodèse lombaire classique, il existe une intervention plus fonctionnelle qui a l’avantage de garder la mobilité intervertébrale : le remplacement discal par prothèse de disque.

L’expérience internationale maintenant accumulée, basée sur plus de 30 ans de pratique, confirme l’efficacité et la fiabilité de ce concept chirurgical qui devrait être discuté et proposé comme alternative à l’arthrodèse vertébrale chez les patients qui remplissent les critères de sélection pour l’implantation d’une prothèse de disque lombaire.

Mots-clés : chronic low back pain, lumbar disc prosthesis

Tableau 1

Tableau 2

Photo 1 : Prothèse SB Charité

Photo 2

Photo 3 3-bis : abord antérieur extrapéritonéal

Photo 4

Photo 5 : prothèse Prodisc implantée en L5-S1

Photo 6 : prothèse Prodisc-L ( au choix )

Photo 7 : prothèse M6